È più di un anno che vivo ad Amman. Vado e vengo spesso da Napoli, ma qui ormai guido senza navigatore, parlo un arabo rotto – mi basta per comprare il caffè e il pane – e quando mi presento mi chiamo spesso Abu Nour. È il mio modo di dire: sto provando a stare.

All’inizio Amman mi sembrava una città accogliente, in piena espansione. Le macchine elettriche nuove, costose, erano ovunque. Una ricchezza diffusa, quasi ostentata. Mi chiedevo da dove arrivassero tutti quei soldi, in un Paese che produce poco e importa quasi tutto.

Col tempo ho capito che Amman si lascia capire solo in superficie. Per conoscerla davvero bisogna spostarsi. Entrare. Guardare più a lungo.

Il muro invisibile della città

Il primo giro è sempre lo stesso: downtown, il teatro romano, il suq, la Cittadella. Una storia antica, fatta anche di colonialismo. Ed è proprio dalla Cittadella, accanto al tempio romano, che si vede il vero muro della città.

Il primo giro è sempre lo stesso: downtown, il teatro romano, il suq, la Cittadella. Una storia antica, fatta anche di colonialismo. Ed è proprio dalla Cittadella, accanto al tempio romano, che si vede il vero muro della città.

Non è fatto di cemento. È fatto di colore, luce e assenza.

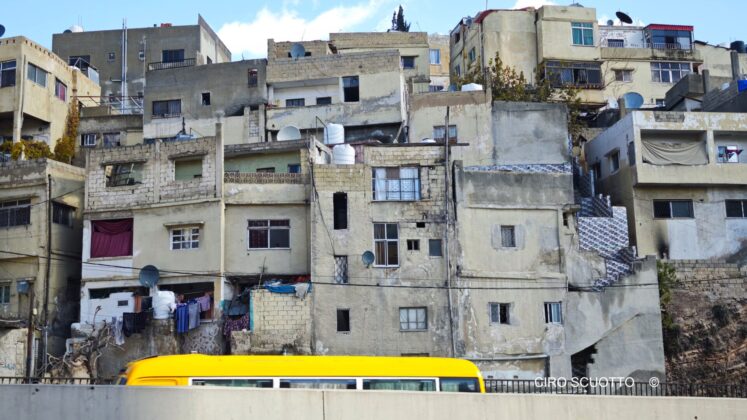

A Est l’architettura è vecchia, malconcia, ingiallita. A Napoli diremmo sgarrupata. È qui che si concentra la parte più povera di Amman.

A Ovest, invece, tutto è più bianco, ordinato, scintillante. Le differenze sociali sono evidenti, fisiche, immediate. Non serve spiegarle: si sentono. Come ormai ovunque nel mondo, la ricchezza non è mai stata distribuita.

Hasmi Shemali, il quartiere dell’attesa

Quel giorno, guardando Amman dall’alto, ho capito che se volevo raccontare davvero questa città dovevo andare a Est. Qualche mese dopo entro in contatto con una ONG locale, il Collateral Repair Project (CRP). Inizio a collaborare alla comunicazione. Mi chiedono di scrivere un documentario. Lo scrivo, lo intitolo The Waiting Room.

I documentari, però, costano. E non sempre basta avere una storia giusta. Con CRP non siamo riusciti a girarlo. Così ho continuato a tornare nel quartiere in un altro modo: camminando, ascoltando, fotografando.

Quando mi convocano, vado a Est Amman, nel quartiere di Hasmi Shemali. Capisco subito che sì, Hasmi Shemali è un quartiere povero. Ma è anche qualcos’altro. È un quartiere di attesa.

Qui vivono rifugiati siriani, iracheni, yemeniti, sudanesi. Famiglie scappate dalle guerre che restano bloccate per anni. Sistemano le case, si arrangiano, resistono. Hasmi Shemali non è un punto di arrivo, ma nemmeno di passaggio rapido: è un tempo sospeso, dove il giudizio lascia spazio alla convivenza e la solidarietà è concreta.

Pane, gentilezza e gratitudine

Entro in un panificio e chiacchiero con alcuni ragazzi giovanissimi, di origine palestinese. Mangiamo insieme dei rustici chiamati muʿajanāt. Dico che sono italiano, che mi chiamo Ciro ma che possono chiamarmi anche Abu Nour. Mi sorridono e, come spesso accade qui, non mi fanno pagare. Io esco con un senso di gratitudine difficile da maneggiare. La gentilezza, a volte, è disarmante.

Entro in un panificio e chiacchiero con alcuni ragazzi giovanissimi, di origine palestinese. Mangiamo insieme dei rustici chiamati muʿajanāt. Dico che sono italiano, che mi chiamo Ciro ma che possono chiamarmi anche Abu Nour. Mi sorridono e, come spesso accade qui, non mi fanno pagare. Io esco con un senso di gratitudine difficile da maneggiare. La gentilezza, a volte, è disarmante.

Palazzi uguali ovunque, diritti disegnati sui muri

Le palazzine sono identiche a quelle delle periferie di mezzo mondo: cemento armato, tre piani, balconi stretti. Le stesse che si trovano nelle periferie di Napoli, Berlino, Parigi, in tante città cresciute in fretta e dimenticate presto.

Dopo le riunioni da CRP mi perdevo spesso nel quartiere. Camminavo. Fotografavo. Guardavo i muri, finché mi imbatto in un blocco di palazzi coperti di disegni e murales.

Dopo le riunioni da CRP mi perdevo spesso nel quartiere. Camminavo. Fotografavo. Guardavo i muri, finché mi imbatto in un blocco di palazzi coperti di disegni e murales.

Mentre accendo la macchina fotografica vengo accolto da Abu Mustafa, anche lui palestinese. Mi racconta che moltissime famiglie palestinesi vivono proprio in questi palazzi, quelli ricoperti dai murales. Sono arrivate qui molti anni fa, durante le varie fasi della disastrosa storia israelo-palestinese. Non se ne sono più andate.

Scatto. Cammino. Alzo lo sguardo. Sui muri di Hasmi Shemali i diritti umani non sono scritti: sono disegnati. Uno dopo l’altro. Ne trovo tanti: il diritto alla salute, all’abitare, all’infanzia e al gioco, all’istruzione, al pane. Sono tutti lì, visibili, chiari, colorati. Bellissimi.

Scatto. Cammino. Alzo lo sguardo. Sui muri di Hasmi Shemali i diritti umani non sono scritti: sono disegnati. Uno dopo l’altro. Ne trovo tanti: il diritto alla salute, all’abitare, all’infanzia e al gioco, all’istruzione, al pane. Sono tutti lì, visibili, chiari, colorati. Bellissimi.

Non sono slogan astratti. Sono diritti elementari, raccontati nel luogo in cui più spesso vengono negati.

Il murale che apre no spazio possibile

Col tempo scopro che a rendere possibile questo museo a cielo aperto è anche un collettivo di artisti e narratori urbani che, partendo dalla scena underground di Amman Est, organizza tour a piedi nel quartiere. Accompagnano le persone tra i murales, raccontano le storie di chi qui vive e restituiscono senso e dignità a luoghi che troppo spesso restano invisibili. È una forma di racconto dal basso, che difficilmente si trova nelle guide degli aeroporti.

Poi vedo un murale che mi colpisce più degli altri. Una donna sale verso l’alto, sostenuta da un palloncino. In alto ci sono lo studio, il lavoro, la laurea: libri, squadre, microscopi. In basso, lasciato cadere, c’è un anello.

Poi vedo un murale che mi colpisce più degli altri. Una donna sale verso l’alto, sostenuta da un palloncino. In alto ci sono lo studio, il lavoro, la laurea: libri, squadre, microscopi. In basso, lasciato cadere, c’è un anello.

Il messaggio è semplice e radicale: per una donna non esiste solo il matrimonio. È un’immagine che non accusa, non urla. Apre uno spazio possibile.

I lavori invisibili che reggono la città

Continuo a camminare. Giro l’angolo. Ed è lì che il discorso si chiude, senza bisogno di altre spiegazioni.

Una bombola del gas.

Un mazzo di chiavi.

Uno spolverino da cameriera.

Tre oggetti. Tre lavori tra i più usuranti e mal pagati della città. Tre forme di lavoro che tengono in piedi Amman restando invisibili.

I portieri dei palazzi lussuosi di Amman Ovest – dal secondo all’Ottavo Cerchio – sono quasi tutti egiziani. Custodiscono ingressi che non attraverseranno mai davvero. Lavano SUV costosissimi per pochi dinari in più.

Ad Amman non esiste una rete del gas. Si usano bombole. Per strada passano furgoncini che le trasportano, annunciandosi con una canzoncina sempre uguale. Sul retro c’è quasi sempre un ragazzo magro, spesso in ciabatte, che si carica le bombole sulle spalle e le porta su per le scale.

Ad Amman non esiste una rete del gas. Si usano bombole. Per strada passano furgoncini che le trasportano, annunciandosi con una canzoncina sempre uguale. Sul retro c’è quasi sempre un ragazzo magro, spesso in ciabatte, che si carica le bombole sulle spalle e le porta su per le scale.

Il terzo lavoro è quello delle cleaning lady, vere e proprie domestiche e delle babysitter. Molte sono filippine, cingalesi, etiopi. Stipendi bassissimi, orari infiniti. Per lavorare hanno bisogno di uno sponsor e di un contratto. Senza documenti rischiano la prigione. Qui l’irregolarità non è precarietà. È carcere.

Rifugiati, lavoro negato e città che funziona

Collaborando con altre organizzazioni ho capito che l’immigrazione è un tema enorme, che si intreccia con molti altri fattori e che meriterebbe approfondimenti a parte.

Ma il vero dramma dei rifugiati, qui, non è solo la guerra da cui sono scappati. È non poter lavorare.

Molti sono registrati all’UNHCR e aspettano un improbabile resettlement verso Paesi terzi. Nel frattempo non possono lavorare legalmente. Se lavorano in nero rischiano l’arresto. Eppure lavorano. Di nascosto. Nei ristoranti, nei campi, nelle pulizie. Tengono in piedi interi settori della città senza poterne far parte.

Le ONG cercano di tamponare. Ma è come curare un’emorragia con un cerotto. Hasmi Shemali è la parte povera di Amman. Ed è anche la parte che permette alla città di funzionare senza poterla abitare davvero.

E questo, a Est, lo sanno tutti.

Ciro Scuotto