Pompei non fu solo distrutta. Dopo l’eruzione del 79 d.C., la città tornò – seppur parzialmente e in condizioni precarie – a vivere. È quanto emerge dagli ultimi dati archeologici rilevati nel corso dei lavori di messa in sicurezza, restauro e consolidamento dell’Insula Meridionalis, una vasta area residenziale nella zona sud della città antica.

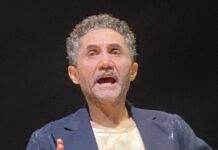

“La vita continuava, ma questa parte di storia è stata spesso ignorata”, spiega Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei e co-autore dell’articolo pubblicato sull’E-Journal degli Scavi di Pompei.

Secondo gli archeologi, la rioccupazione di Pompei avvenne in modo disordinato e graduale: a tornare furono probabilmente sopravvissuti privi di mezzi per rifarsi una vita altrove, ma anche migranti in cerca di fortuna. Le rovine affioranti, ancora visibili sopra la coltre di cenere, furono riadattate come abitazioni improvvisate.

Le case un tempo nobili vennero trasformate in scantinati e rifugi; tra muri semi-sepolti nacquero focolari, piccoli forni e perfino mulini. Alcuni scavavano nel sottosuolo alla ricerca di oggetti preziosi, altri abitavano i piani alti ormai a livello del terreno. Il tutto in un paesaggio spettrale, popolato talvolta anche da corpi in decomposizione.

Si stima che nel 79 d.C. Pompei contasse almeno 20mila abitanti. Le vittime accertate finora sono circa 1300, ma la cifra è considerata parziale. Alcuni fuggirono, altri morirono fuori dalle mura. Ma qualcuno restò – o tornò – e tentò di riprendere la vita tra le macerie.

Per regolare questo caotico ritorno, l’imperatore Tito inviò due ex consoli, con il compito di rifondare le città colpite, tra cui Ercolano e Pompei, e redistribuire i beni degli scomparsi. Ma l’operazione fallì: Pompei non tornò mai a essere un centro urbano vero e proprio. Piuttosto, si trasformò in un accampamento instabile, che resistette per secoli fino all’abbandono definitivo – forse a causa di una nuova eruzione, quella cosiddetta “di Pollena” nel V secolo.

Per Zuchtriegel, la narrazione archeologica ha a lungo rimosso questa fase storica, focalizzandosi sull’immagine congelata della città al momento della tragedia.

“Siamo rimasti incantati dagli affreschi intatti, dai letti ancora pronti nelle stanze… Ma in questo entusiasmo, abbiamo spazzato via le tracce della Pompei sopravvissuta, vissuta e abitata, seppur precariamente, nei secoli successivi.”

Il direttore lancia una riflessione profonda: “Quella che stiamo ricostruendo è una memoria sepolta, una storia rimossa che torna alla luce. È una Pompei grigia, povera, disordinata, una favela tra le rovine dell’antica grandezza. Ed è proprio in queste ombre che si celano le verità più complesse”.

Sarah Riera